Escribir o ser escritor

-Texto leído para la presentación de Juan Diego Mejía en el sello TusQuets-

Aprovecho que estamos en familia, y que nadie saldrá de aquí a decir cosas malintencionadas, para confesarles unas sensaciones.

Me gustaría decir que ser escritor es una dicha, que después de cuarenta años de estar escribiendo libros todo es igual a como lo había pensado antes de que Manuel Mejía Vallejo me viera las ganas de publicar mi primer volumen de cuentos por allá en 1981. Confieso que todavía tengo fe en lo que escribo. Sueño con cada historia. No puedo zafarme de lo que les pasa a los personajes y entonces vivo una realidad extraña en la que algunas cosas son verdaderas, porque mi familia las certifica, pero otras pertenecen a un mundo imaginado. Ya he aprendido a lidiar con eso. Simplemente pregunto, ¿Esto pasó así?, y acepto lo que me digan mis hijos y mi esposa. Pero la cosa se complica es cuando me toca salir al mundo, entonces añoro estar sentado en mi estudio pensando, recordando, sintiendo. No me gusta preocuparme por lo que opinan los lectores sobre mis historias ni estoy dispuesto a discutir acerca de ellas. Por eso, cuando veo a alguien leyendo un libro mío miro hacia otro lado, disimulo y trato de olvidar lo que vi. Tampoco me gusta leer las listas de libros o de autores favoritos que publican los medios. Yo sé que no soy parte de ninguna minoría y que siempre debo hacer la fila larga para cualquier cosa. No me gusta leer a los críticos. Me recuerdan los tiempos en los que me incluían en el equipo de fútbol de mi clase solo cuando llevaba mi balón bien embetunado, infladito y listo para patearlo, después me olvidaban. Me cuesta mucho ir a las ferias como invitado porque a la hora de mi presentación siempre me encuentro con gente que va para otro evento. Me dan pánico las firmas de libros, y más si a mi lado hay un influencer, tatuado hasta los párpados, firmándoles a sus seguidores.

Me gusta estar con mis amigos, no importa si son escritores o escritoras. Si lo son, pienso que tal vez tengan los mismos problemas míos, entonces se tiende entre nosotros una solidaridad especial. Todo marcha bien hasta cuando aparecen los micrófonos, las grabadoras, los agentes literarios, los aduladores. Yo entiendo a mis amigos, hombres y mujeres escritoras, cuando sienten que los evalúan, que les miden su potencial para las ventas, su duración en el mercado, los posibles miles de feligreses de sus obras. En esos momentos prefiero despedirme. Adiós, amigos, les digo, nos vemos cuando estén solos de nuevo. Y me voy a pensar, a recordar, a sentir. Me gusta compartir experiencias con nuevos escritores que asisten a mis talleres. Me veo en quienes empiezan, siento su fe, su ilusión y no quiero defraudarlos. Me lleno de su fuerza cuando leo esos cuentos y novelas que buscan un camino.

Debo confesar que cada vez me gusta más escribir y menos ser escritor. No quiero representar el papel del que todo lo sabe y que no puede expresar sus miedos. Recuerdo una anécdota que me contó una vez el escritor mexicano Juan Villoro. Decía que en un concurso de cuento fue finalista con otras cuatro personas. Los organizadores los citaron a una gala de premiación en el teatro Colón de Bogotá y los hicieron tomar de las manos mientras el maestro de ceremonias leía el veredicto. El premio era grande. Cien mil dólares. Él dice que durante esos segundos eternos en los que estuvieron entrelazados por las manos sudorosas trató de no pensar en nada. Pero los cien mil eran difíciles de ignorar. Además, la idea de perder frente a aquellos otros nerviosos tampoco lo atraía. Villoro dice que en esos instantes quiso tener el entrenamiento de Brad Pitt o de otro actor capaz de fingir que no le interesaba el premio, que abrazaría y felicitaría con genuina humildad a quien ganara, pero no pudo. Cuando creyó que no aguantaba más, el anunciador dijo el nombre ganador. No era él. Y otro autor, que también sufría lo indecible, y que tampoco ganó, no pudo resistir la emoción y cayó al suelo en un aparente ataque al corazón. Por fortuna sobrevivió. Y Villoro pudo convertir la historia en una anécdota de salón. Pero quedó claro que los escritores, hombres y mujeres, no estamos preparados para aparentar indiferencia ante los juicios que hacen de nuestros trabajos.

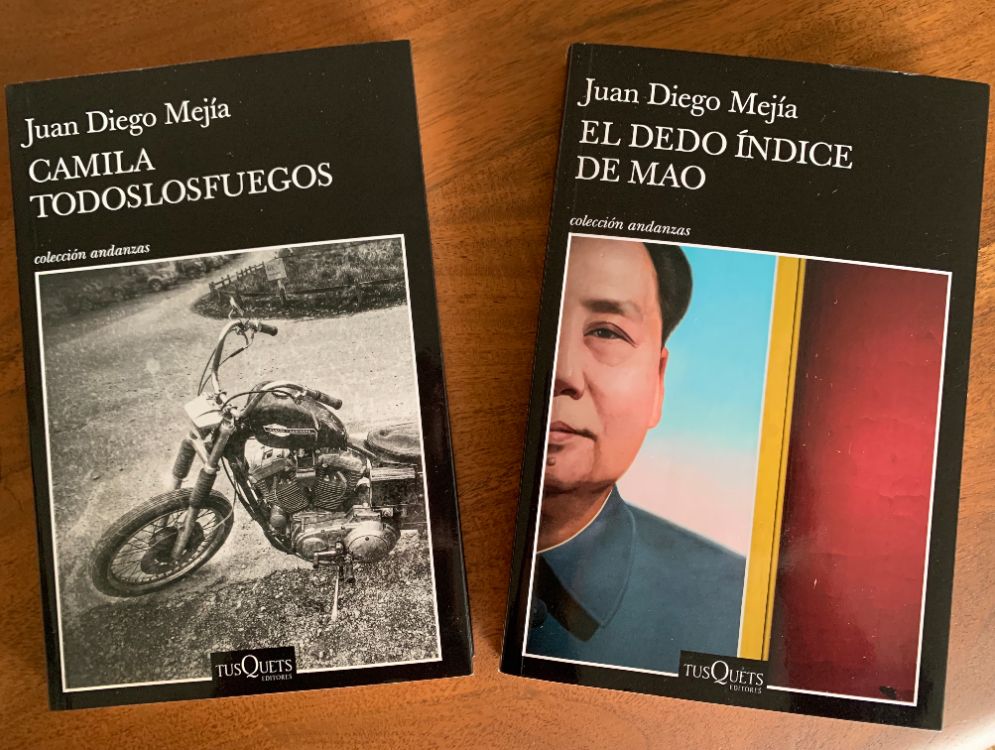

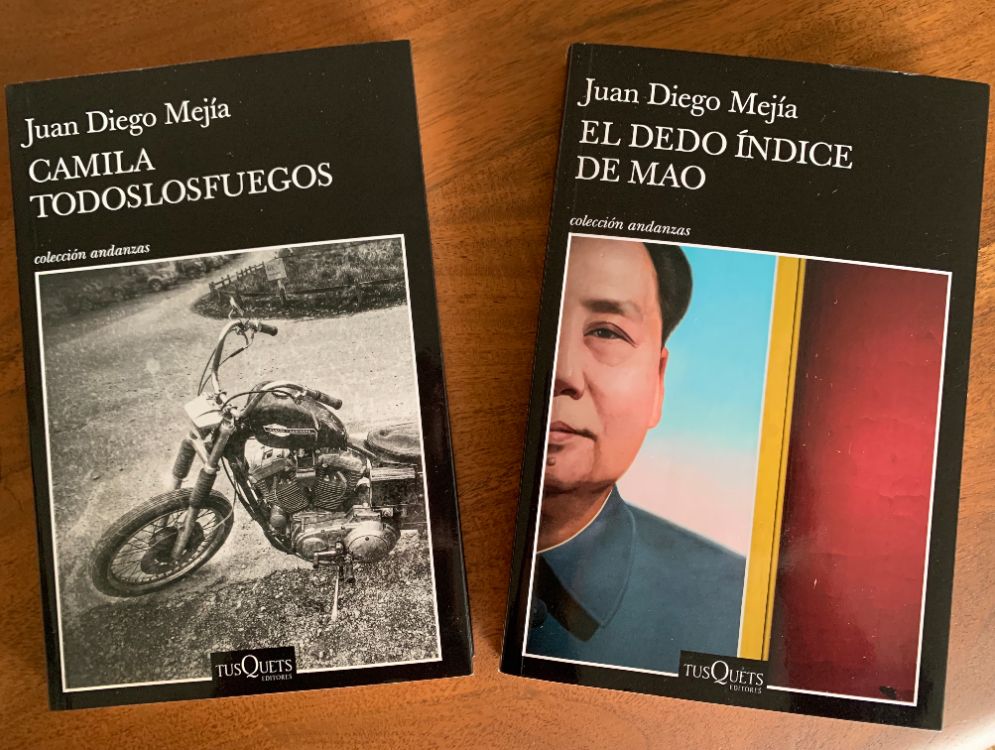

No tengo el cuero duro del escritor que se les enfrenta a los críticos como un dragón echando candela por la boca. He visto a autores que se convierten en gerentes de sus obras, y cuando ya no están ellos, que en vida fueron valientes, agresivos, luchadores, sus obras se terminaron diluyendo. Prefiero pensar que gocé escribiendo y que cada día puedo disfrutar el trabajo de constructor de narraciones en silencio. Esto es lo que siento al ver que los libros que escribí en estos cuarenta años vuelven a aparecer ahora en el sello TusQuets, elegante y prometedor de buenas lecturas, un sello que siempre admiré en las vitrinas de las librerías. Gracias, Juan David Correa, por atreverte a cambiar la lógica de este mercado de autores. Me siento muy feliz al ver a mi Camila Todoslosfuegos y a mi Dedo índice de Mao rejuvenecidos, sonrientes, y espero que sean dignos de ustedes, queridos y queridas lectoras.

Juan Diego Mejía. 13 de diciembre de 2022. OtraParte.