MANUEL MEJÍA VALLEJO O EL VIENTO EN LA ESPALDA

Category: Artículos Created: Thursday, 29 June 2017 03:45Nací en la década de los cincuenta y durante más de la mitad de mi vida he seguido escuchando unas palabras que me dijo Manuel Mejía Vallejo una tarde en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, Vos sos escritor, maestrico. Él hablaba así, con el voseo paisa, y a la gente cercana le decía maestrico o maestrica. Lo miraba a uno a los ojos entre el humo de su cigarrillo y esa mirada generaba confianza. Yo le creí.

A Manuel lo conocí a los pocos días de llegar a Medellín después de varios años de vivir en una zona muy parecida a Macondo que, en vez de estar rodeada de agua, la que la rondaba era la realidad del conflicto social y político. Me había ido con la misión de hacer la revolución en la costa Caribe y esperar allá hasta cuando el resto del país estuviera listo para la creación de un nuevo Estado. Tenía veintiún años, un libro de la obra completa de Shakespeare, un radio y una compañera que decidió irse conmigo hasta cuando la realidad me derrotara. Alcanzamos a leer casi todo el libro en sesiones que empezaban a las seis de la tarde, cuando los obreros de las fincas bananeras salían de su baño en el río y en las casas vecinas freían pescado que comían con guineo majado. Encendíamos una vela que nos duraba lo que dura El Mercader de Venecia. A veces nos dormíamos antes de que se apagara. El radio se lo dejamos a un vecino que nos dio la plata suficiente para tomar el tren y regresar a Medellín. Habían pasado cinco años y la revolución era una idea borrosa y esquiva.

Llegamos a Medellín en tren una mañana blanca y fría. No había nadie esperándonos en la estación. Estábamos solos. Paula, que ya tenía un año, mi mujer y yo. Los amigos de antes quién sabe dónde estarían en esos momentos. Tal vez graduándose de la Universidad o ejerciendo como ingenieros en alguna firma constructora. La ciudad nos pareció hostil, grande, indiferente. A quién le importaba que estuviéramos de regreso. Nos instalamos en la casa de mis papás que no preguntaron nada, sólo sirvieron la mesa y arreglaron una cama extra. Seguro que estaban contentos de tenernos otra vez cerca, pero no lo decían.

Después de vivir unos días como un desplazado que les tiene miedo a las personas de la ciudad, a los carros en las avenidas, al ruido de la calle, a mi propia figura reflejada en el espejo en las mañanas, encontré una noticia en la prensa que me interesó. La firmaba Gabriel Villa, un legendario periodista de El Colombiano que invitaba a asistir a la reunión de un taller de escritores en la Biblioteca Pública Piloto. Cuando la leí sentí una energía en todo el cuerpo que me hizo soñar. Me quedé con el periódico en las manos y le dije a mi mujer que para entonces ya había ingresado de nuevo a la Universidad a terminar la carrera de Medicina, Creo que voy a presentar examen de admisión en ese taller. Ella tomó la hoja de las noticias culturales y dijo, ¡Manuel Mejía Vallejo! Exacto. El director del taller es Manuel Mejía Vallejo, el autor de El día señalado. De inmediato recordé que durante mis primeros semestres en la Universidad, Manuel me había empezado a dar unas clases que fueron interrumpidas por los paros que hubo en la década de los setenta. Fue una de las cosas que más lamenté cuando supe que me iría lejos. Pero ahora estaba ahí otra vez. Taller de escritores. Miércoles de reunión. Cuatro de la tarde. Entrada libre.

Organicé los cuentos escritos en las noches de la zona bananera. Ninguno valía la pena a pesar de que en una revista que sacaban en Bogotá habían publicado un relato que además era el ganador de un concurso organizado por el mismo medio. El premio eran unos libros que nunca vi porque el mensajero pensó que, si yo vivía en ese monte, nunca me iba a enterar. La revista me llegó por casualidad una vez que nos visitaron unos militantes de Bogotá y mi nombre real les sonó familiar. El único mérito de este cuento era estar impreso y además ilustrado, de todas maneras lo llevé a mi encuentro con el director del taller.

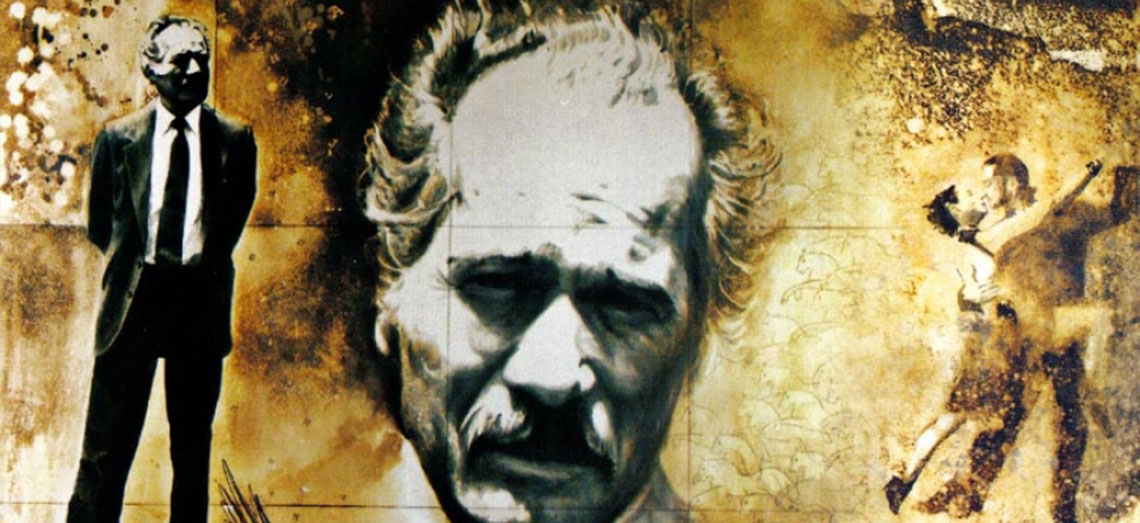

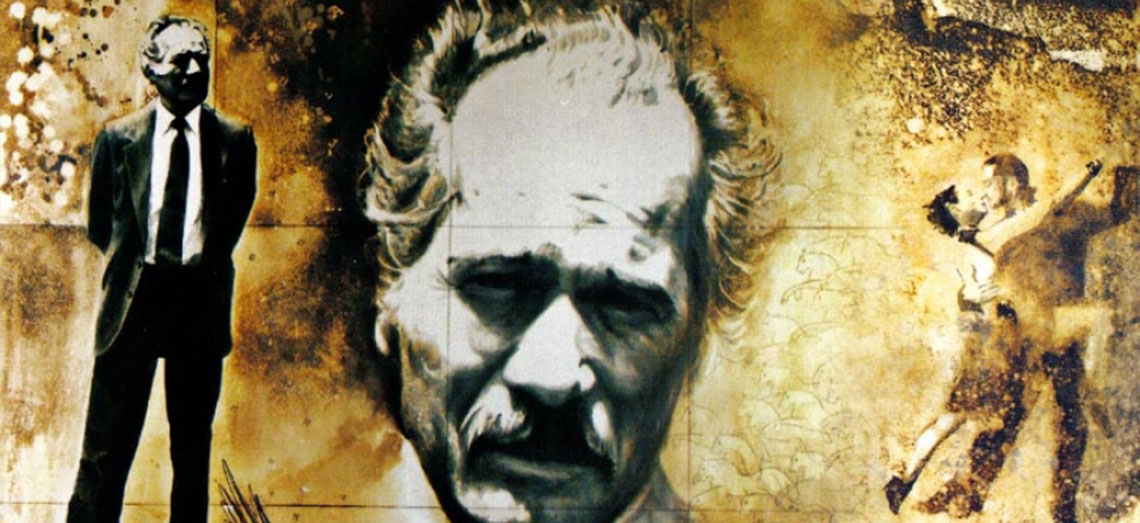

Ese miércoles, cuando llegué a la Biblioteca, tuve la impresión de que entraba en un mundo en el que el tiempo avanzaba lento. El sol hacía visible el polvo de los libros que flotaba en el edificio y formaba un velo detrás del cual unos muchachos discutían en grupitos. Parecían muy concentrados en el oficio de escritores y me sentí un poco extraño entre ellos. Ninguno me habló mientras esperaba al maestro que debía salir de la oficina de Juan Luis Mejía, que en ese tiempo dirigía la Biblioteca. Todos estaban sentados en el auditorio y había una silla adelante con una mesita, un cenicero y un vaso a medio llenar de agua. Al rato entró Manuel. De saco y corbata. Me acordé que mi mamá decía siempre que lo oía nombrar, Mejía Vallejo es una lámina, es divino.

Cuando entró al auditorio quise abordarlo antes de que se sentara frente al grupo pero no me dio tiempo porque otros le cayeron para entregarle sus trabajos. Entonces me acomodé como uno más, sin notar que algunos me miraban con disimulo. Manuel empezó el taller hablando de sus hijos y de la finca donde vivía. Memoricé todos los detalles de su charla y supuse que después nos pondría a hacer un ejercicio con las anécdotas que había relatado. Mezclaba sus historias con sorbos del vaso y con humo de cigarrillo. Luego sacó un legajo de papeles y empezó a comentar los textos de los talleristas. Manuel les ponía una calificación y decía que era para acordarse si le habían gustado y opinar con propiedad. Calificaba de uno a cinco, a la manera de los viejos profesores de escuela. En esa primera reunión me pareció que las mujeres sacaban notas más altas que los hombres.

A la tercera semana le entregué mi primer cuento. Cuando me lo recibió me dijo, ¿Tenés copia?, No, maestro, le dije. Andá sacale una copia y después me lo traés. Y luego dijo para que todos oyeran, No confíen en mí cuando estoy triste. Con el tiempo supe que la tristeza la calmaba con aguardiente y siempre olvidaba en los bares la carpeta con los cuentos de los aprendices de escritores. Mi cuento lo calificó bien. Narraba la historia de un médico rural al que perseguían los gamonales del pueblo. Quién es juan-diego-mejía, preguntó con mi cuento en sus manos. Yo me levanté y los demás me miraron. ¿Vos fuiste guerrillero?, No maestro, le dije, Sólo un romántico de los setenta. Movió la mano derecha con el cigarrillo hasta la altura de sus ojos. El humo debió molestarle pero no parpadeó. Ahí fue cuando dijo, Vos sos escritor, maestrico. Tal vez hubo un murmullo en el auditorio. Es posible que los muchachos me hubieran mirado con recelo. No podría decirlo ahora. Sólo recuerdo que esa noche dije en el comedor de la casa de mis papás, Manuel dijo que yo soy escritor. Mi papá me miró con una sonrisa de alegría y mi mamá me sirvió más pollo.

Lo que siguió después lo viví en un estado de inconsciencia del que todavía no he despertado. Han pasado casi treinta años desde aquella sesión del taller de escritores de la Biblioteca Pública Piloto en Medellín y no he dejado de sentir ese impulso que me dio Manuel que, además, publicó el cuento en la primera antología que salió en un volumen llamado Trabajo de taller. No me siento orgulloso del cuento sino del maestro que decidió incluir ese texto en la muestra de trabajos del grupo a pesar de la reacción que generó esa decisión. Hace muy poco supe que varios de los talleristas que ya hacían parte de los seleccionados para la antología se opusieron a que un recién llegado compartiera con ellos ese honor. Llevaban tres años puliendo sus trabajos, discutiendo sobre el origen del hombre, de la literatura, del amor, de la muerte, en fin, eran un grupo y yo no encajaba en él. Manuel nunca me habló del asunto. Fue Luis Fernando Macías, quien me puso al tanto cuando ya todo estaba lejos en el tiempo. Fueron a su apartamento en la calle Perú a reclamarle y dice Macías que el maestro se mostró inflexible y les pidió que se fueran de su casa. Manuel era hospitalario y desprendido de sus cosas materiales y de su conocimiento. En su obra, la generosidad ocupa un puesto importante, bastaría leer El Sillón del Forastero para entender su obsesión por acoger a los caminantes de las montañas, tema que aparece en otras obras suyas. En su vida personal siempre tuvo abiertas la puertas de su apartamento en el centro de Medellín y de su finca en El Retiro, en el oriente antioqueño. En su mesa nunca faltó un plato para el que llegara sin avisar, una cama para pasar la noche, una canción y un trago para la tristeza. Pero esa vez no tuvo contemplaciones porque consideraba que era una cuestión de principios. No dejarse presionar, tomar decisiones autónomas, pensar con independencia, asumir riesgos.

Manuel quería mucho a sus talleristas. Nos decía discípulos, que era una expresión de otro tiempo pero encerraba un significado importante, pues quería decir que él era el Maestro. Se sentía responsable del rumbo que tomaran nuestras vidas literarias y cada vez que recibía una invitación a algún encuentro de escritores pedía que también invitaran a uno de nosotros. Así intentaba romper el aislamiento al que el país somete a los escritores de provincia.

Manuel nunca quiso irse a vivir a Bogotá para estar en el centro de la actividad editorial. Se sentía feliz en su tierra antioqueña y siempre hablaba de Ziruma, su finca, a la que llamó así porque significa El Cielo en lengua guajira. Se ufanaba de los tonos de verde que había descubierto mientras miraba el paisaje sentado frente a la chambrana de la casa, de los sonidos del viento, del olor de las cocinas de leña, de la sencillez de la gente del campo. El Andino, le decía Álvaro Mutis, una manera de agradecerle su fidelidad a la tierra. A Manuel le gustaba contar una anécdota para ratificarse como novelista de las montañas de América. Ocurrió una vez en uno de sus viajes al exterior. Conoció artistas de todo el mundo y a todos los embrujó con su palabra. Muchos le prometieron amistad eterna en medio de las borracheras, pero un pintor chino fue más allá que los demás y le regaló un cuadro. Manuel por supuesto lo dejó olvidado en el restaurante donde se despidieron y llegó a su casa con el mismo equipaje que había llevado. De vez en cuando hablaba de un chino que lo abrazaba y de una rusa que con la mano derecha le acariciaba la cabeza y con la izquierda le llenaba el vaso de vodka. Pero nada más. Hasta el día en que llegó el correo a su casa del Oriente antioqueño con un cuadro empacado entre cartones que decían con pintura roja, Novelista Mejía Vallejo, Suramérica. Era la mejor prueba de que no se necesitaba vivir en una gran ciudad, cerca de los cócteles y las alabanzas para ser reconocido por la gente que valía la pena. Novelista Mejía Vallejo, Suramérica, repetía cuando contaba la historia. Enmarcó la dirección y la colgó al lado del cuadro del pintor chino.

Manuel murió en Ziruma después de varios años de padecer las consecuencias de un derrame cerebral que lo dejó semiparalizado y sin lenguaje hablado. Yo me enteré a los pocos minutos de que Pablo Mateo, su hijo mayor, lo llevara a la Clínica Cardiovascular donde trabajaba mi esposa. Lo había vestido elegante, con saco y corbata. Venía bien afeitado. Se veía guapo. Llegué a la morgue de la clínica y lo vi allí tendido, solo por completo. Me dejé llevar por la curiosidad y me le acerqué. Pensé tomarle la mano y despedirme. Pero mejor me acerqué más para darle un beso en la frente fría. Salí de allí tranquilo. Hice lo que no pude hacer con el cadáver de mi papá veinte años atrás porque había llegado en un ataúd sellado desde Caracas a Medellín. Esta vez no había dudas de que Manuel había muerto. Llevaba su muerte fresca en mis labios.

No sé si es por culpa de las palabras de Manuel esa tarde de taller que todavía sigo empeñado en el oficio de escribir novelas. Después supe que él les decía lo mismo a muchos escritores principiantes. Se entusiasmaba con los trabajos de sus discípulos y se la jugaba por ellos. La diferencia es que yo le creí. Tal vez porque necesitaba creer, tal vez porque esperaba que alguien soplara con fuerza en mi espalda.

Juan Diego Mejía